近代化とは何かーアラスカをめぐるグローカル政治史から再考する

Part2&3は、Kojiさんの5月トークの最終回。Kojiさんがイリノイ大学歴史学部に提出した学位論文のお話です。1880年代以降のアラスカの歴史を、海と陸上をめぐるアメリカ、ロシア、日本などの隣接諸国の地政図の中で読み解き、その土地と海に生きてきた「先住民」の視点からとらえ直そうとする試みです。Mugikoの率直な問いかけ、Ryutaさんの鋭いコメントに、Kojiさんの語りが熱くなります。聞いている人が引き込まれ現代の問題を考えさせられるトークです。2022年5月2日に収録しました。文章もKojiさんにまとめていただきました。なお、今週のHarukana Show の前半(Part1)は、No.582-1をご覧ください。

Part2, アメリカ帝国史における「アラスカ」、侵略者としての日本人

Part3, 海を可視化しようとした人々の物語、海洋資源をめぐる政治と科学

1880年代以降のアラスカ南西部におけるサケ漁業の歴史的発展と米国と日本

2021年5月にイリノイ大学から博士号を取得しましたが、博士論文では1880年代以降のアラスカ南西部におけるサケ漁業の歴史的発展を研究しました。イリノイ大学での在学中に、アメリカを帝国として捉え直す方法論に関心を持つようになり、そのアメリカ帝国研究の中でアラスカが等閑視されているように感じてアラスカの研究をするようになりました。研究を進める中でアラスカのサケ漁業には日本人も深く関係していたことが分かり、このテーマで博士論文を執筆することにしました。

先住民の経験からアラスカの歴史を再考するアメリカ帝国研究

アラスカを植民地と見なすかどうかは今でも非常に大きな論争があります。アラスカを植民地と呼ぶ場合、アメリカがロシアからアラスカを購入した1867年以前のロシア領時代のアラスカを指す場合が多くあります。その一方で、1867年から1959年までのアメリカの準州時代のアラスカを植民地と呼ぶ人もいれば、私のように現在のアラスカもアメリカ本土に搾取される植民地と呼ぶ人もいます。いずれにしても、先住民の人々が経験してきた様々な種類の暴力の視座からアラスカの歴史を考えることがアメリカ帝国研究の本質的重要性だと感じています。

アラスカ先住民研究の難しさと資料調査の旅

アラスカの先住民の研究で困難だと感じるのは、文字で残されている記録が限られているということと、記録そのものが帝国に所属していた白人の視点から書かれたものであるということです。私が注目したアラスカ南西部については資料そのものの量も他のアラスカの地域に比べて少なく、分散していて回収するのが困難という問題もありました。結果的に、博士論文の執筆のために、アメリカのワシントンDC・シアトル・バークレー・フェアバンクス、カナダのオタワ、日本の東京・函館といった場所の資料館や図書館を訪問し資料調査をおこないました。

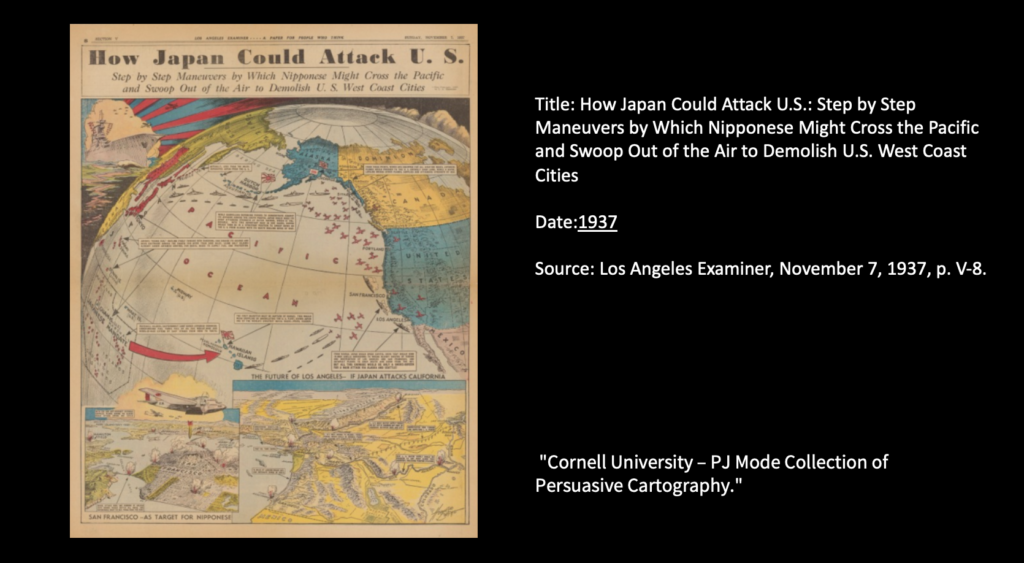

How Japan Could Attack U.S (1937) digital library , Cornell University

「日本人=侵略者・略奪者」というイメージの流布

アラスカのサケ漁業を通して見えてくる日本の印象はあまり良いものではありませんでした。1900年頃に日本人漁業者が函館からアラスカ沖合の島嶼まで行き、不法に上陸してオットセイを撲殺して毛皮だけを持ち去るという事件が何度も起こっていたため、その時点ですでに「日本人=侵略者・略奪者」というイメージがアメリカの西海岸では流布していました。1930年代になり、日本人の遠洋漁業者がサケを求めてアラスカ南西部に出かけるようになると、当時の日米関係の悪化と組み合わさって、この「侵略者・略奪者」としての日本人イメージが再びアメリカの西海岸で支配的になりました。実際に第二次世界大戦中にはアラスカのアリューシャン列島は日米戦争の戦場にもなり、日本および日本人が現在のアラスカを作り出す上で重要な役割を果たしたと言えます。

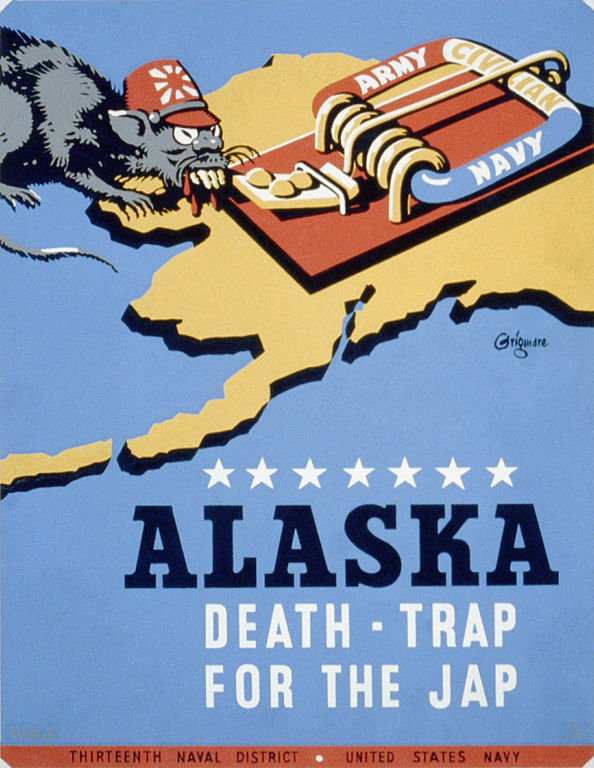

プロパガンダ・ポスター、ネズミの姿をした日本人

第二次世界大戦中には日本人は人種化され、「駆除すべき害虫」としての日本人イメージが支配的になりました。ネズミの姿をした日本人がアラスカに攻めようとするところを、ネズミ捕りを使って駆除するプロパガンダ・ポスターも印刷されました。日本とアメリカは太平洋を挟んだ遠く離れた国同士と思いがちですが、アラスカを中心に日本とアメリカを見てみると、戦前には日本とアメリカがそれぞれ千島列島とアリューシャン列島でほとんどつながっていたことが分かります。

海域の政治的境界線と生態学的境界線をめぐる科学的知識の発展

私の博士論文では海洋資源をめぐって関係する国々がアラスカ周辺の海域を政治的に領域化していく過程を分析しています。特に第二次世界大戦は一つの転換点であり、太平洋戦争で勝利したアメリカはアラスカ産のサケを保全するために日本の漁業者をアラスカ周辺海域から排除しました。しかし私が大きな関心を抱いたのは、これで日本の漁業者がアラスカ産のサケを取れなくなったわけではないということです。アラスカ産のサケは必ずしもアメリカ政府の定めた政治的境界線に沿って泳いでいたわけではなく、実際には日本近海近くまで回遊していました。そこでアメリカ政府は政治的境界線をサケの生態学的境界線と一致させる必要性を発見し、サケの生態について本格的に研究するようになりました。そのような研究の中でサケの外洋における回遊路を明らかにする努力がおこなわれ、そこで生まれた科学的知識が政治的境界の策定に生かされました。つまり私の博士論文はアラスカ周辺の海域の政治的領域化と魚類学の発展が一体的に進んでいたことを指摘しました。

「目ではなかなか見えない海の中を科学の力で見えるようにする」

最近はSDGs(持続可能な開発目標)という言葉をよく耳にしますが、アメリカの科学者もすでに100年ほど前の1920年代からサケを合理的かつ持続的に漁獲し続けるためにはどのようにすれば良いのかを考えていました。その解決策として注目されたのが科学であり、魚類学者は海洋の状況(海流や海水温)がサケの生態とどのような関係性にあるのかを調査することで、サケを効率的かつ継続的に漁獲できるようにしようとしました。そして、アメリカのサケ研究に大きな影響を与えたのが日本であり、戦前は日本の方がサケの研究を盛んにおこなっていたこともあり、「サケの研究で劣っている」という認識と危機感が戦後にアメリカのサケ研究を発展させる一因にもなりました。つまり、アメリカも日本も「目ではなかなか見えない海の中を科学の力で見えるようにしようとした」と言えます。 by-Koji-1-1024x554.png)

領土をめぐる対立と海洋資源をめぐる問題

私の研究はアラスカのサケ漁の歴史に関する研究であり、これは一つの事例研究にすぎませんが、現在の漁業問題を考える上で参考にすることができます。例えば、日本の尖閣諸島周辺で起こっている日中の対立は領土をめぐるものであると同時にその周辺海域の資源をめぐるものでもあります。私の研究が示唆する一つのことは、海洋を移動する生物について知ることが政治的境界線を引くのと同じぐらい重要であるということです。最近になっても魚の密漁がなくならなかったり、魚が思うように取れなかったりする問題は残されたままで、現在のわれわれが過去から何を学ぶのかが私の研究の提示できるものだと考えています。

海を可視化しようとした人々の物語ー近代とは何か

私の博士論文は海という見えない空間を可視化しようとした人々の物語と言えます。19世紀頃からイギリスや北欧の国々を中心として海洋の科学的研究が本格化し、世界中の海の調査がおこなわれるようになりました。アメリカの研究者もこの流れの中で海洋やサケの研究をおこない、海を可視化してアラスカのサケ漁の発展に活用しようとしましたが、成功しなかった点も多くありました。このように環境や生態系を科学技術で管理しようとした人々の経験を見ることで、「近代とは何か?」というより大きな問題について考えるようにもなりました。

より広い海域、領域の共同研究へ

2021年4月に日本に帰国して、京都大学の先生方が中心となって進めている共同研究に参加させていただくようになりました。これまで私はアメリカ研究者としてアラスカの海域を研究してきましたが、日本や中国を中心とするアジアの海域を研究する先生方との話し合いで非常に多くのことを学ぶことができました。今後は過去だけではなく現在についても考え、またアラスカだけではなくより広い海域についても理解することで、これまで以上に大きな時間・空間の枠組みで研究をおこなっていきたいと思います。 -Koji

by-Koji-1-1024x764.png)