ひ〜さんの初出演、90年代のUrbana-Champaign

本日のゲストは、長野県伊那市から平賀研也さんをお迎えしました。2021年6月4日にRyutaさん (Shizuoka)、Mugiko (Kyoto) の3人で収録したトークを、今週と来週に分けてお届けします。番組ではHi-san (ひ〜さん) とお呼びしています。

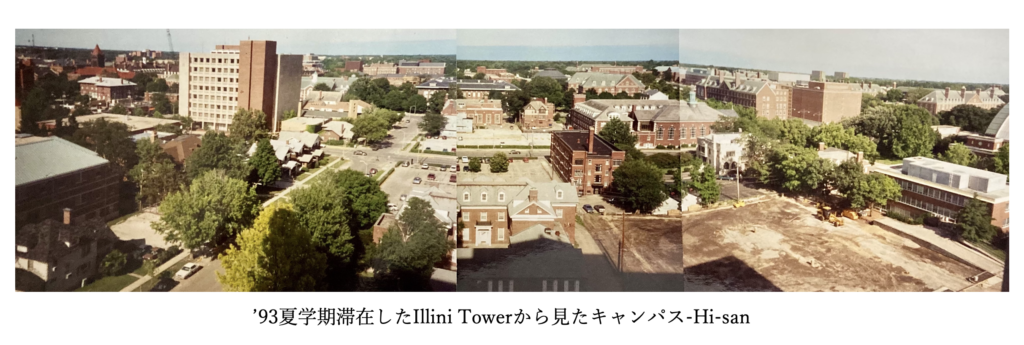

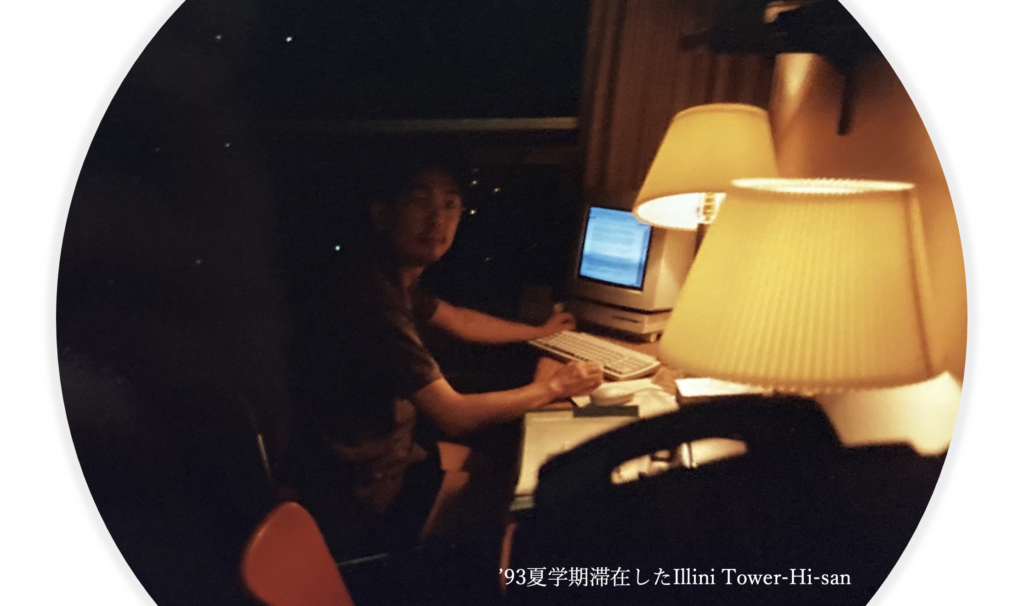

Hi-sanは、東京の郊外に育ち、法務関係のお仕事をされていた時に会社から派遣され、1993年〜95年UIUC (MSBA:Master of Science in Business Administration) に在籍。2002年に伊那市へ移住、市立伊那図書館館長 (2007-2015)、県立長野図書館館長 (2015-2020) を歴任されました。1990年代はじめ、”Japan as No.1″の名残りがあったアメリカでどのように過ごされたのかを伺いました (Part2&3)。Podcastの文章も、Hi-sanにまとめていただきました。ありがとうございます。

6月18日の番組収録には、日本に一時帰国しているWataruさんも参加して、90年代初めのU-Cについてのトークを聞きながら、Ryutaさん、Mugikoとの3人で現在のU-Cについておしゃべりしています (Part1とPart3最後)。

Part1, M. Wataruさんの一時帰国、平賀研也さん (Hi-san) のご紹介

Part2, 東京の郊外育ち、企業からの派遣でUIUCへ、Japan as No.1の頃

Part3, 当時のU-Cの印象、人生をリセットできる自由さ、四半世紀後からコメント

日本とアメリカの四半世紀

前職の図書館つながりの岡部晋典さんのご紹介でMugikoさん、Ryutaさんと巡り合い、懐かしいUrbana-Champaignのこと、楽しくおはなししました。僕がシャンペーンに住みUIUCに通ってからもう四半世紀が過ぎ、その間にU-Cの街もアメリカや日本の暮らしの様子もずいぶん変わってしまいましたね。*Yukinoriさん出演:HS No.100 & No.166

“Japan as No.1”

僕がUIUCに経営を学びに行った’93-’95は、’91年にバブル経済が崩壊した直後でしたけれど、まだまだ“Japan as No.1”(*1)的な雰囲気の時代でした。わざわざ経営を学びに行ったのではありましたが、授業や現地企業訪問で熱く語られるのは、Lean Operation、KAIZEN (改善)、TQM (Total Quality Management)、そしてCustomer comes 1st! まるで、日本企業のカリアチュアを見せられ、聞かされているようでもあったのです。Michael Porterの比較優位戦略論や日本企業研究に基づいたリーン・マネジメントなどの経営思想や方法論が80年代後半に相次いで出版されていた時代です。

*1:Ezra F. Vogel 『Japan as Number One: Lessons for America』Harvard University Press (1979)

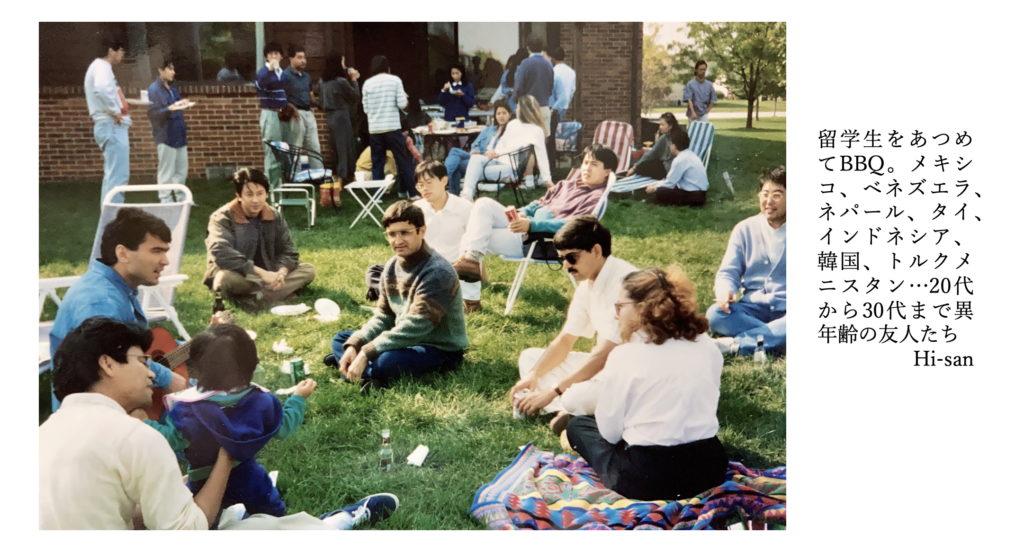

そんなわけで、日本からの留学生も企業からの派遣を中心にたくさんいました。また、中南米やアフリカ、東南アジアなどの政府機関からの留学生も多かった。アメリカの国家戦略に則ってのことですね。あとは韓国の受験戦争から落ちこぼれた学生たちがとても多かった。中国はまだ深圳など特定の地域のみが経済成長を始めた頃でしたから、中国からの留学生はまだまだとても少なかったですね。

そんなわけで、日本からの留学生も企業からの派遣を中心にたくさんいました。また、中南米やアフリカ、東南アジアなどの政府機関からの留学生も多かった。アメリカの国家戦略に則ってのことですね。あとは韓国の受験戦争から落ちこぼれた学生たちがとても多かった。中国はまだ深圳など特定の地域のみが経済成長を始めた頃でしたから、中国からの留学生はまだまだとても少なかったですね。

暮らしの「自由」さ

そんなアーバナ-シャンペーンの暮らしで感じたのは、「なんとかしなきゃ」という困難なアメリカのビジネスや経済の世界がある一方で、学び、働き暮らす人々の自由さや、それを支える教育やコミュニティ、社会のありようは、競争社会アメリカというイメージとは異なり、シンプルで自由でうらやましいなあ、すごいなあということでした。

「このままでは一生クラークのまま、夢の$100,000を目指すにはマネジメントになるしかないから、プロフェッショナルスクールで学ぶ」という人たち…。人生をリセットすることへの障壁のなさ、自由さに「あぁ、それでいいんだ」と実感しました。仕事を選ぶ自由、移り住む自由ってそういうことか、と。

会社から帰ってきてテラスに椅子を並べ食事前のカクテルを楽しんでいる隣家の夫婦の姿は、日本では往復2時間電車に乗って、連日午前様の暮らしをしていた僕にとっては単純に羨ましかったですね。豊かな自然の中にあり、自分の暮らしがちゃんとある街っていいな、と。

ファーマーズマーケット!

95年には1ドル=70円台なんてこともあったせいもありますが、食べる物やガソリンなど暮らしの基本的なコストが格段に安く、買うマーケットによって同種の商品でも価格レンジが広いことも印象的でした。

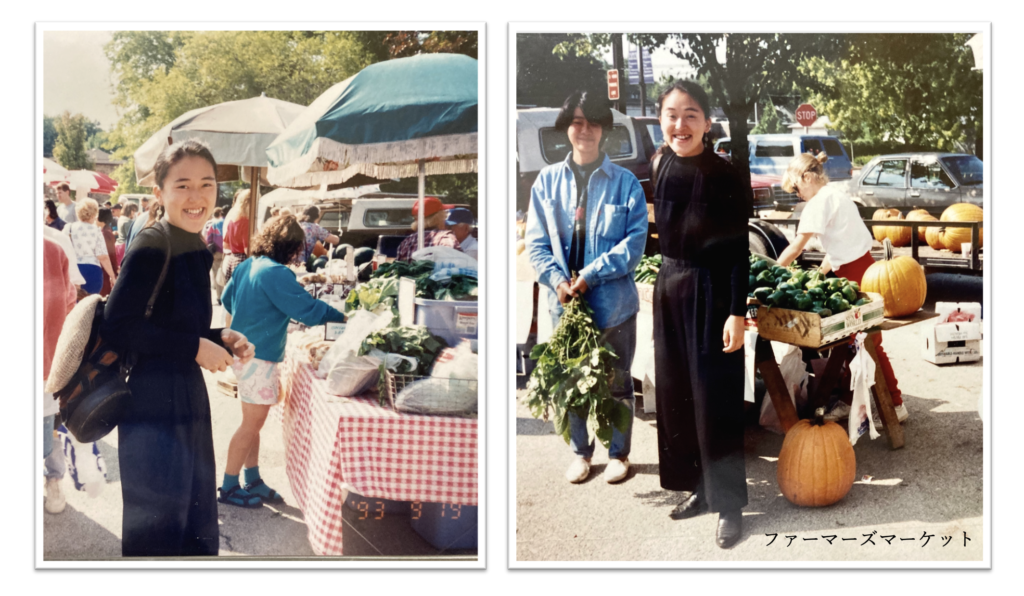

もっとも、日本人留学生の間では「おいしいパンが食べたい!おいしいコーヒが飲みたい!」というのが挨拶がわり。キャットフィッシュとトラウトしかいない(笑)中西部だから魚はしょうがないとして、シアトル系コーヒーショップ流行り出したばかりの頃ですが、スペシャリティ・コーヒーを出すベーカリー、カフェなんてアーバナ-シャンペーンにはほとんどなかった。それでも’95年頃には「危ないから行くな」と言われていたシャンペーンのダウンタウンの建物がリノベされておしゃれなカフェや雑貨店が開店し始めていました。 そんな中で、楽しみだったのは、夏の間、アーバナのリンカーンスクエアで開かれるファーマーズマーケット。トラックの荷台に山積みされたトウモロコシ、個人が育てた花や野菜、そしてDIYのクラフト類。完成度が高い手作りの品々を見て回るのは楽しかった。

そんな中で、楽しみだったのは、夏の間、アーバナのリンカーンスクエアで開かれるファーマーズマーケット。トラックの荷台に山積みされたトウモロコシ、個人が育てた花や野菜、そしてDIYのクラフト類。完成度が高い手作りの品々を見て回るのは楽しかった。

今住んでいる伊那で、夏の間だけオーガニック農家とまちのレストランを集めた「みんなで朝ごはん!」の“朝マルシェ”をみんなで開催しているのですけれど、あのファーマーズマーケットのコミュニティのイメージが影響しているかも。

四半世紀が経って

今回、GoogleEarthでアーバナ-シャンペーンを見てみたのですが、大学にどんどん新しい施設が増え、まちも東西に広がっていますね。調べてみると、’93-’95年当時ツインシティの人口は約10万人だったのが、2018年には13万人を超えています (Urbana, Champaign, Illinois Population2021)。アメリカ全体を見ても当時2.5億人だった人口が、今や3億人超え。かたや日本は、2009年をピークに人口減少時代に突入し、少子化のみならず高齢化で地域コミュニティの元気は失われるばかり。“Japan as No.1”だった四半世紀前とは大違いですね。

また、当時アーバナ-シャンペーンの平均所得は$20,000-$25,000と聞かされて驚いたものでした(今もほぼそのレベルのようですね)。当時日本の所得は平均年収500万円と言われた時代です。それが今や300万円を切り、アメリカのレベルに…。日本の「働くこと」「暮らすこと」は大きく変化してしまいました。

また、当時アーバナ-シャンペーンの平均所得は$20,000-$25,000と聞かされて驚いたものでした(今もほぼそのレベルのようですね)。当時日本の所得は平均年収500万円と言われた時代です。それが今や300万円を切り、アメリカのレベルに…。日本の「働くこと」「暮らすこと」は大きく変化してしまいました。

「自由さ」を獲得することもなく、それを支える学びやコミュニティ社会のあり方はそのままのこの変化には、ほんとに考えさせられてしまいます。仲間にはよくいうのですけれど「のたれ死ぬ自由さ、すらない!」。辛いですね。そんな時には、ふと「アーバナ-シャンペーンに帰りたいな」と思ってしまいます。-Hi-san

*ChampaignーUrbana、IL Metro Area, Census Reporter, 2019

社員がみんなで始業体操をして一丸となって働く、イメージ

“Japan as No.1″と言われていた頃の日本のイメージについて、Champaign在住のTomさん (1956年生まれ) に聞いてみました。「一般的にはビジネスカルチャーをさしていて、例えば、仕事が始まる前にみんなで体操したり、チームで一丸になって働く、というイメージがあったなあ」と話していました。

土曜日のファーマーズマーケットは今も賑やか

Urbana’s Market at the Squareは1979年に始まり、現在も、5月から10月の土曜日の午前7時から正午まで開催されています。Ryutaさんから、2006年のUrbanaのファーマーズマーケットの写真を送ってもらいました。Wataruさんもトークの中でおっしゃっていたように、現在もマーケットの様子は大きく変わってないかなと思います。

ただいま、BONEYARD ART FESTIVAL開催中

Boneyard Arts Festival2021@PACA, Champaign, June18, 2021, PACA FBより作成